Sylvain Grande, CPO de PayFit : les données et l’impact au coeur du management produit

Avec 20 ans d'expérience dans la tech, de New York à Paris, en passant par Berlin, Sylvain Grande, CPO de PayFit, nous partage quelques-unes de ses bonnes pratiques pour faire grandir les équipes au service du retour sur investissement (“ROI”) de l'entreprise et des clients, ainsi que les facteurs clés de succès pour la mise en place de l'IA.

Après avoir travaillé pour des entreprises comme Soundcloud ou Shutterstock, Sylvain Grande a rejoint PayFit il y a 3 ans, à son retour à Paris, pour contribuer à la mission de simplifier la paie pour tous et particulièrement pour les TPE et PME européennes.

Instaurer la culture de la data et de l’impact

S’inspirer des pratiques outre-atlantique

La principale différence entre les États-Unis et la France réside dans l’intensité et la pratique répandue de certains modes de fonctionnement et, plus précisément, dans la culture data et la culture business. Outre-Atlantique, la logique d’impact et de ROI est profondément ancrée : tout ce qui est fait doit contribuer directement aux résultats de l’entreprise.

« Quand tu parles à un Product Manager (PM) ou à un senior engineer et que tu lui demandes quelles sont les trois priorités de l’entreprise, il ou elle doit pouvoir te répondre sans hésiter. Or, c’est encore trop souvent loin d’être le cas », observe Sylvain.

D’après Sylvain, pour combler cet écart, les formations et la montée en compétences devraient davantage se concentrer sur ces dimensions business et data et, plus largement, sur la culture du risque, qui reste une différence majeure entre les deux écosystèmes. « Aller vite et prendre des risques devrait être dans l’ADN de plus d’employés des startups », conclut-il. Ce sont des responsabilités fortes pour tout management d’accompagner leurs équipes sur ces sujets et leur ancrage culturel.

Aller vite, sur les bons sujets

Sylvain voit le rôle d’un CPO comme celui de quelqu’un qui donne le tempo et cadre le contexte. C’est une fonction qui doit apporter une vision end-to-end aux équipes, pour qu’elles soient en capacité d’avoir un véritable impact — pour les clients, et pour l’entreprise. Cela signifie savoir gérer le focus, les priorités, et donner le rythme.

Le CPO doit être capable de naviguer entre la vision haut niveau — les priorités, la stratégie, la contribution aux efforts business — et la réalité de l’exécution. C’est aussi savoir “dé-partager” son cerveau entre le court terme — l’opérationnel, le concret — et le moyen-long terme : être sur les bons sujets. C’est une question d’équilibre permanent.

L’objectif n’est pas de mesurer la performance à la quantité de projets livrés, mais à l’impact réel sur le produit et les utilisateurs. Autrement dit, livrer vite ne suffit pas : il faut surtout tester des hypothèses, mesurer les résultats et apprendre le plus vite possible.

« Aller vite, c’est bien, mais ça ne sert à rien si on n’est pas sur les bons sujets. Et inversement, être seulement sur les bons sujets sans exécuter rapidement, ce n’est pas suffisant. Il faut les deux. » souligne Sylvain. Il hiérarchise les priorités ainsi : focus d’abord, puis rythme, ensuite vélocité, et enfin prédictibilité — cette dernière n’étant qu’une approximation.

Faut-il tout mesurer ?

Pour Sylvain, la mesure a un coût. Une grande structure avec beaucoup de données peut tout mesurer rapidement, mais une plus petite doit faire preuve de discernement. Il souligne aussi qu’il faut vérifier que les mesures ne brident pas l’innovation. Il rappelle également que les indicateurs ne suffisent pas seuls : un chiffre peut progresser alors que la satisfaction client baisse. D’où la nécessité de multiplier les sources de données et de segmenter les analyses, car tous les clients sont différents. Le client “moyen” n’existe que dans les statistiques. Enfin, il faut savoir quand viser plusieurs petites optimisations incrémentales (+2%) ou, au contraire, tenter une amélioration radicale (+20%).

Côté mesures clés, Sylvain cite trois indicateurs principaux chez PayFit :

- L’“anti-ticket ratio” — le nombre de tickets clients par 1 000 feuilles de paie, qui reflète l’autonomie et la compréhension des utilisateurs.

- Le ratio Life Time Value/Coût d’acquisition — qui mesure la rentabilité du cycle de vie client en comparant sa valeur et son coût d’acquisition.

- La vélocité — essentielle, mais à suivre avant tout comme indicateur d’amélioration continue plutôt que de comparaison entre équipes. Le cycle time (temps pour livrer un ticket) peut être un meilleur indicateur.

En somme, pour Sylvain, mesurer oui, mais intelligemment : en tenant compte du contexte, de la phase produit et de la valeur réelle derrière chaque chiffre.

L’équipe design de PayFit

Les bonnes pratiques organisationnelles

Miser sur le trinôme Tech/Produit/Design

La collaboration entre le tech, le produit et le design est vraiment indispensable pour qu’une entreprise tech fonctionne, souligne Sylvain. Cela signifie avoir une vision partagée des priorités et du focus, mais aussi entretenir une tension saine entre deux fonctions qui, par nature, ont des expertises et des sensibilités différentes. « Il y a forcément des tensions naturelles — autour du rythme, de la vélocité, des priorités, du focus… Mais ces tensions sont nécessaires. L’important, c’est qu’elles restent productives. » Il reconnaît que c’est simple à expliquer conceptuellement, mais que cela reste plus difficile à faire sur le terrain.

Il insiste aussi sur l’équilibre à trouver dans les interactions. Même si c’est souvent le produit qui décide de la roadmap, celle-ci doit être construite ensemble, avec une contribution forte de l’ingénierie (et d’autres expertises bien sûr) en amont. Les ingénieurs doivent comprendre les priorités business, le résultat recherché et le “pourquoi” derrière chaque choix, et, à l’inverse, le produit doit comprendre l’architecture, les dépendances et les contraintes techniques.

En résumé : « On peut avoir des affinités différentes — le produit parle plus souvent aux utilisateurs, l’ingénierie se concentre sur la robustesse et la scalabilité — mais au final, on est une seule et même équipe. Et c’est ça, le plus important. »

Adapter sa méthodologie au contexte

Pour Sylvain, il n’existe pas de playbook universel pour le produit : chaque entreprise a son propre contexte — phase de croissance ou de décroissance, pivot stratégique, nature de la plateforme, B2B ou B2C… C’est pourquoi, « il est important d’avoir un framework de principes et pas d’outils et de process. »

Il explique ainsi qu’il reste attaché à quelques fondamentaux, qu’il applique dans toutes les entreprises où il est passé :

- La clarté des initiatives : chaque projet doit être documenté dans un court document (souvent deux pages) expliquant “pourquoi on le fait, pourquoi maintenant, quel est le scope, et comment on mesure le succès.”

- La formalisation des hypothèses et des mesures : ces éléments doivent être explicités dès le départ, car ils conditionnent la capacité à prioriser et à évaluer les résultats.

- Un rythme de planification adapté : une cadence trimestrielle pour la roadmap reste une bonne approche (bien que ajustable selon le contexte).

Au-delà de ces principes, Sylvain souligne que le reste peut varier d’une organisation à l’autre.

Le rôle du Product Ops : fluidifier sans déresponsabiliser

PayFit dispose aujourd’hui d’une petite équipe de Product & AI Ops dont la mission est d’« apporter de l’huile dans les rouages pour améliorer la productivité globale du système produit ». Leur rôle peut être ponctuel, autour de la vélocité, mais aussi sur des projets transverses comme par exemple le CIR, le déploiement de l’IA ou encore la relation entre les équipes produit et le support client.

Dans certaines structures, la fonction n’existe pas encore, mais certaines personnes du produit endossent naturellement cette sensibilité opérationnelle. Il estime qu’avant une douzaine de PM, avoir un Product Ops n’est pas une priorité car c’est une problématique qui vient avec la taille. « Il y a un règle de base, c’est que quand l’organisation grossit, il faut créer des mécanismes compensatoires pour éviter de ralentir » rappelle Sylvain.

Les facteurs clés de succès pour la mise en place de l’IA

L’IA, une question de culture avant tout

Pour Sylvain, l’adoption de l’IA est avant tout un sujet culturel et de mindset. « Il faut décider d’y aller, avoir les bonnes priorités et surtout les bonnes personnes, celles qui ont envie de s’emparer du sujet », souligne-t-il. Le soutien du management est utile, mais le moteur reste la culture et l’envie de chacun d’expérimenter.

L’IA exige plus que jamais une remise en question permanente et une prise de décision rapide. Pour démarrer, il est essentiel d’identifier des cas d’usage concrets et d’obtenir des succès rapides afin de générer un effet d’entraînement. La stratégie doit définir une orientation claire, qu’il s’agisse de cas de productivité ou de customer facing. L’itération est ensuite primordiale : « On ne peut pas changer d’outils ou de modèles tous les trois mois, mais il faut se réserver des fenêtres de tir régulières pour se remettre en question. » Il souligne également que les petites structures ont un avantage grâce à moins de legacy et une plus grande agilité pour tester et apprendre rapidement.

Pour y parvenir, il faut laisser la place à la créativité, éléments essentiels pour appréhender l’IA. Depuis plus de deux ans, PayFit a mis en place de nombreuses initiatives : hackathons, formations, journées IA mensuelles pour les équipes tech et produit, et des sessions de démo internes ouvertes à toute l’entreprise afin de partager 3-4 cas d’usage concrets tous métiers confondues pour expliquer ce qui s’est passé en coulisses.

Aujourd’hui, 75 à 80 % des employés utilisent déjà l’IA, souvent sans même s’en rendre compte, car elle est intégrée à leurs outils et processus quotidiens. L’objectif est maintenant de renforcer cette intégration en connectant davantage d’outils et de données pour créer des workflows efficaces, et ainsi poursuivre vers la révolution agentique.

L’IA entre mythe et réalité

Sylvain explique que beaucoup espèrent augmenter fortement leurs marges grâce à l’IA et réduire les effectifs, mais que cette vision peut être simpliste et se heurte à la réalité à court terme : la technologie n’est pas encore totalement prête et son déploiement demande une mise en œuvre complexe bien loin des mythes « on n’aura plus besoin de développeurs ». Il reste également de grands défis à résoudre, notamment en sécurité et observabilité.

Il souligne qu’il faut distinguer le court terme (les effets immédiats, souvent surestimés) du long terme (la véritable transformation, plus lente). Certaines applications fonctionnent déjà très bien, mais l’IA doit surtout être vue comme une opportunité de repenser profondément des processus : elle invite à remettre en cause la manière de travailler, pas seulement à ajouter une nouvelle technologie.

Enfin, il note que l’IA abaisse encore la barrière à l’entrée pour créer de nouvelles entreprises tech — une continuité logique après la révolution du cloud. Mais cela rend d’autant plus crucial de définir clairement ce qui fait la différenciation de son produit et l’usage qui en découle.

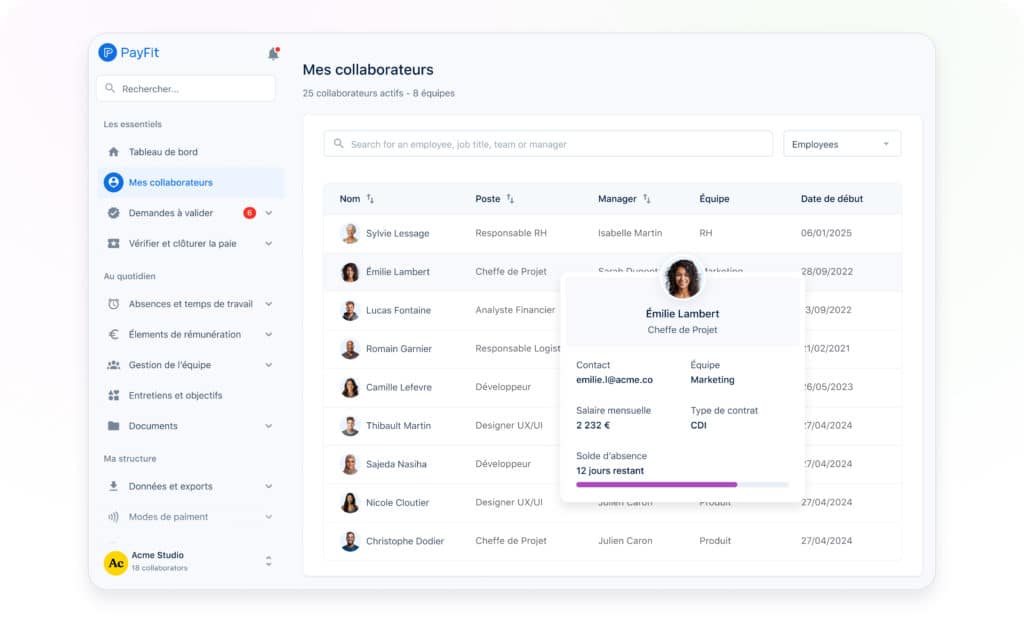

Des cas d’usage concrets

Sylvain présente trois cas d’usage majeurs de l’IA chez PayFit. Le premier est PayFit Copilot, un assistant intelligent lancé en juillet 2024, qui a déjà dépassé 350 000 conversations clients avec un taux d’usage de 85 à 99 % selon la taille des entreprises. Cet outil a considérablement réduit les tickets de support et amorcé une évolution vers une plateforme d’assistance plus efficace et proactive.

Le second use case concerne la transformation du parcours d’acquisition et d’onboarding, passé d’un modèle manuel et centré sur les ventes à un processus automatisé et en libre-service. Cette refonte améliore l’expérience client, la qualité des données et la marge opérationnelle, tout en allégeant la charge des équipes.

Enfin, le troisième use case est la feuille de paie interactive où les utilisateurs peuvent cliquer sur les éléments pour comprendre les calculs grâce à l’IA. Ce produit phare illustre l’engagement de PayFit pour la simplification de la gestion de la paie.

Le mot de la fin

Grâce à ces bonnes pratiques, Sylvain se réjouit de constater que les efforts de l’équipe produit contribuent à améliorer l’ensemble de la chaîne de valeur pour les clients. Outre les éléments partagés, ce succès est surtout dû à la capacité des équipes à travailler et à apprendre rapidement ensemble, et on les félicite tous pour ça. Le cheminement ne s’arrête jamais.

Le Hub